Misterio(so) Pessoa

UNA LECTURA PARTICULAR DE SUPLEMENTOS LITERARIOS

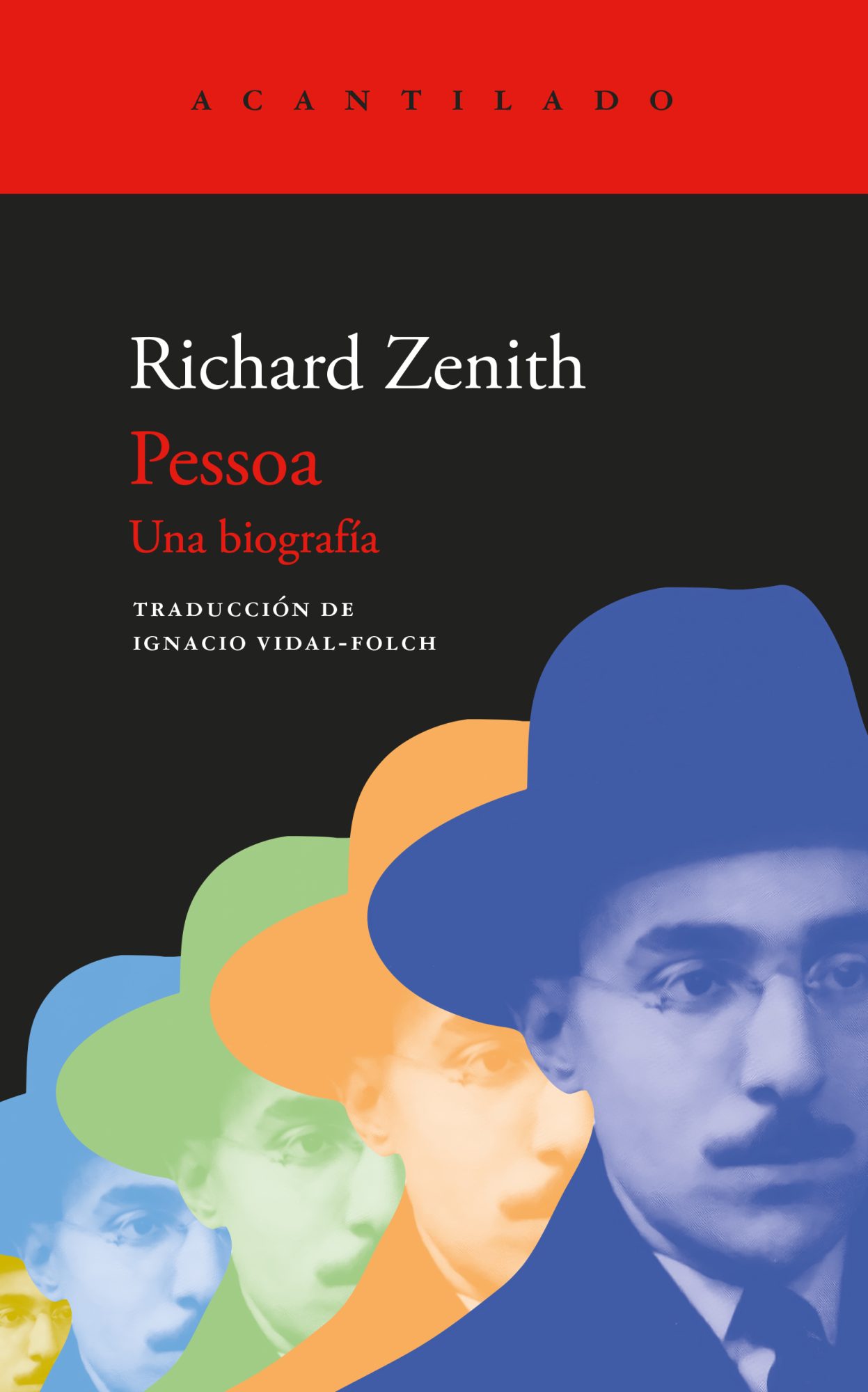

¿Conseguirán las 1.400 páginas de la biografía del poeta portugués Fernando Pessoa escrita por Richard Zenith desvelarnos quién fue este hombre, escondido entre numerosos heterónimos, cumbre de la literatura portuguesa? Si nos guiamos por la larga reseña que escribe en El Cultural Ignacio Echevarría no parece que lo haya conseguido, y posiblemente no tanto por incapacidad del biógrafo sino por la habilidad para la ocultación del poeta fingidor a través de sus múltiples alter egos. “Todas las evidencias acumuladas a lo largo de 1.400 páginas apenas dibujan la sombra de un pobre infeliz negado para la vida. Negado para todo lo práctico: el trabajo, los negocios, el dinero, las relaciones sociales y familiares; pero también para la amistad, para el amor, para el sexo, para la alegría, para casi todo menos para la escritura”, escribe el reseñista.

Hasta en su relación con Ofelia, una novia a la que escribía en ocasiones con el heterónimo Álvaro de Campos, que ella odiaba, anteponía la obsesión literaria: “Toda mi vida gira en torno a mi obra literaria, buena o mala, lo que sea, lo que pueda ser. Todos (…) tienen que convencerse de que soy así, de que exigirme sentimientos —que considero muy dignos, dicho sea de paso— de un hombre común y corriente es como exigirme que sea rubio y con los ojos azules”.

En lo que podríamos definir algo así como la “suplantación para explorar la multiplicidad de la identidad y la existencia” (el heterónimo valdría para ello a fin de cuentas), Pessoa fue un maestro y además precoz como demuestra una insólita anécdota que recoge Echevarría del libro de Zenith. En el otoño de 1907, cerca de cumplir los veinte años, Pessoa, de regreso en Lisboa después de pasar buena parte de su infancia y adolescencia en Durban, Sudáfrica, donde era cónsul su padrastro, escribió a algunos de sus excompañeros y antiguos profesores en la Durban High School haciéndose pasar por un supuesto psiquiatra de nombre Faustino Antunes. En esas cartas el falso doctor, quien supuestamente estaba tratando a Fernando Pessoa de un serio trastorno mental, pedía informaciones sobre su paciente. Uno de sus condiscípulos, Geerdts, le respondió que Pessoa era, cuando él lo conoció, un muchacho “pálido y delgado”, de “andares peculiares”, que “no participaba en deportes ni en más vida escolar que la de clase”, reacio como era a “trabar amistad con sus compañeros”. A las insinuaciones del doctor Antunes acerca de ciertas anomalías sexuales de su paciente, Geerdts declaraba no constarle que Pessoa hubiera tenido amorío alguno, y que lo único que podía decir a este respecto es que poseía “ciertos tebeos franceses y portugueses indecentes”.

La anécdota, además de documentar la muy temprana tendencia de Pessoa a adoptar personalidades fingidas – según escribe en la reseña Echevarría– sugiere algo más que una curiosidad más o menos morbosa: sugiere, en un joven casi veinteañero, una búsqueda desesperada, quizá angustiosa, de su propio yo.

Del Pessoa poeta se admira el despliegue asombroso de sus heterónimos, principalmente la obra firmada bajo los nombres de Alberto Caeiro, Ricardo Reis y Álvaro de Campos, “los tres que, junto al ortónimo Fernando Pessoa, han labrado su fama literaria. Pero el trabajo de investigación de Zenith saca a la luz una auténtica compulsión mistificadora que, ya desde niño, movió a Pessoa a inventar identidades falsas. Más de cien, calcula Zenith, de las cuales cerca de una tercera parte firmaron al menos una obra literaria significativa”. De lo que se deduce que es “un caso extremo en la historia de la literatura, y probablemente en la de la psicopatología”.

Zenith se acerca a este fenómeno de la creación de heterónimos desde una perspectiva psicológica: sería “la evidencia más flagrante” de que Pessoa carecía de “la más mínima noción de un yo cohesivo y unificado”. Nada comparable, pues, al empleo de heterónimos por parte de escritores como Kierkegaard, Yeats o Machado.

Los heterónimos, según el propio Pessoa, dan voz a individuos ya “completamente formados” en el momento de su aparición. También de ellos mismos se ha sustraído el proceso de su maduración, razón por la que su voz es esencialmente monotónica.

Pessoa se sirve de los heterónimos para multiplicarse y “repartirse”, en lugar de propiamente crecer.

El Cervantes acerca a España y México

Cuando hace unos días se anunciaba que el premio Cervantes 2025 recaía en el escritor ensayista y crítico mexicano Gonzalo Celorio, autor de un puñado de novelas y varios ensayos, hay quien pensó que el premio podía enmarcarse en el acercamiento diplomático de España hacia México después de que las autoridades de ese país pidieran a España que se disculpara por la conquista. No iba desencaminado. El propio Celorio, que actualmente es presidente de la Academia de la lengua de México, refiriéndose a estos desencuentros diplomáticos entre México y España a cuenta de la colonización, no ocultaba que el premio a su persona supone también “un guiño muy importante de España hacia México, porque últimamente ha habido una muy notable presencia de la cultura mexicana en España” (…) Es decir, que premios literarios como este que yo acabo de recibir –dijo Celorio–, precedido por el Premio Princesa de Asturias a la Concordia concedido al Museo Nacional de Antropología de México, son actos que buscan la concordia con México por parte de España”.

Autor de varias novelas, publicadas en España por Tusquets, no es sin embargo un autor de muchos lectores. De la mano de otro escritor, Juan Villoro, conocemos un poco más del premiado, del que escribe un perfil en las páginas de Abc Cultural. Sobre las múltiples facetas de Celorio, comienza con la del filólogo profesor universitario: “joven maestro que llenaba las aulas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México”, y enseñaba literatura con ánimo explorador: “se adentraba en la selva barroca de Paradiso, la novela de Lezama Lima, y en los códigos secretos que animaban los cuentos de Cortázar”.

Destaca Villoro del premiado, lamentándose por no haber tenido “la suerte de ser su alumno”, aunque sí asistió a conferencias y tertulias suyas, el magnetismo que ejercía en los oyentes: “Esa cuidada oralidad fue su preparación para la escritura”. Nacido en 1948, publicó su primera novela, Amor propio, después de rebasar los cuarenta años, “algo insólito en un país que tiene prisa”, y lo define como un maestro “cuyos saberes iban del Siglo de Oro a la rumba, el flamenco y el bolero”.

Descendiente de asturianos, alumno de republicanos

Celorio ha declarado en alguna ocasión que se sentía alumno de los republicanos españoles que se exiliaron en México. No cree que España deba pedir perdón a México por los abusos de la conquista pues considera que aquellos “fueron crímenes del tiempo y no de España. No se puede mirar la realidad de hace quinientos años con los ojos de hoy”, declaraba un día después de obtener el galardón mayor de la letras hispanas. Una lengua, el español, de la que opina que “antes que la lengua de la conquista, el español es la lengua de la independencia que unificó México y América”.

Celorio fue un gran admirador de Carpentier, Eliseo Diego y Dulce María Loynaz, y creyente en la Revolución Cubana, “con el entusiasmo de quien participó en el movimiento estudiantil del 68”, escribe Villoro; una pasión que poco a poco cambió de signo tras el caso Padilla que provocó que “numerosos intelectuales rompieran con la isla. (El poeta Heberto Padilla fue acusado de traición y obligado a realizar una dramática autoacusación pública)”.

Mateo Díez retrata el mundo actual

El también premiado con el Cervantes, el escritor leonés Luis Mateo Díez, es noticia estos días por la publicación de su nueva novela, El vigía de las esquinas: “una obra maestra, créanme, al modo y altura de las de Valle-Inclán”, que está llena de “malas decisiones textuales, de bromas sin gracia y, en general por una verborrea que seguramente él autopercibirá como sabrosísima y que a un lector como yo le resulta más bien pringosa”.

Los entrecomillados, por supuesto, y como habrán adivinado, no corresponden al mismo crítico de los que han reseñado el libro pero el contraste nos sirve de ejemplo sobre cómo la recepción de una novela puede concitar opiniones muy dispares. Una obra maestra lo es para J.M. Pozuelo Yvancos, que reseña la novela en Abc Cultural; un intento fallido, sin embargo, para Juan Marqués que firma la suya en La Lectura.

Pozuelo Yvancos empieza su critica con alborozo: “Tenía que ocurrir. Alguna vez la novela tenía que dar cuenta de la situación política y cultural presente, sometida al más alto grado de deterioro y demolición, impensable hace años. El cambio estructural que vive nuestra civilización democrática (…) es de tal grado que se echaba en falta el novelista que diera cuenta de ello. Y ha decidido hacerlo quien menos se esperaba, Luis Mateo Díez. Uno de los más grandes veteranos de nuestra narrativa… “; y los elogios se van sucediendo hasta colocarlo a la altura de las denuncias que hacía en su tiempo Valle-Inclán, “quien escribió las farsas y licencias de aquella reina castiza o dio a la luz una obra que la historia literaria tiene casi olvidada y sin embargo creo en el sustrato de ésta. Me refiero a Carnestolendas, que inauguró el esperpento mucho antes de que lo hiciera su teatro”. Enmarca la novela en el género farsa y también en el de fábula, directamente carnavalesco, pues responde a un “tiempo de celebración de la risa, la más corrosiva de las resistencias a todo poder”.

Un género, el de la farsa, que requiere su propio lenguaje, pero que Marqués no ve del todo conseguido en la novela, pues detecta “párrafos en los que parece que estamos leyendo a Camilo José Cela”, como este de la página 49: “Temblores esenciales en el caso del boticario Acedio, que desde aquellos sucesos no era capaz de sostener la cucharilla para remover el café y se orinaba en los pantalones antes de lograr sacar y sujetar la minga”.

Con motivo de la promoción, Mateo Díez está siendo entrevistado por distintos medios. Ayer mismo podíamos leer en El País, en una entrevista firmada Jorge Morla, un resumen de El vigía de las esquinas: “la ciudad (y el mundo) se ha vuelto turbia, casi ilegible. Hay poder, corrupción, y una ciudad fantasmagórica donde los habitantes parecen vivir entre el absurdo y la desolación. Una ciudad esperpéntica, con ecos de Valle Inclán, pero también de Pynchon y hasta Lovecraft en su arquitectura paulatinamente deformada”. En ese marco actúa Ciro Caviedo, un periodista “sabandija”, en palabras del autor, lúcido y arruinado, que observa desde las esquinas los despojos del poder y cómo la ciudad entra en decadencia. Habla el autor: “Ciro no es corrupto, aunque vive entre la corrupción. Es un periodista que vigila desde las esquinas del desastre, porque sabe que desde ahí se ve todo mejor”.

Si estamos ante una novela disparatada o poco conseguida, o, por el contrario, es una obra maestra de nuestro reciente premio Cervantes (2023) lo comprobará cada lector, si se deciden a leerla.

E. Huilson

Bien trabajo