La pregunta 7, una reflexión moral, política y existencial

UNA LECTURA PARTICULAR DE SUPLEMENTOS LITERARIOS

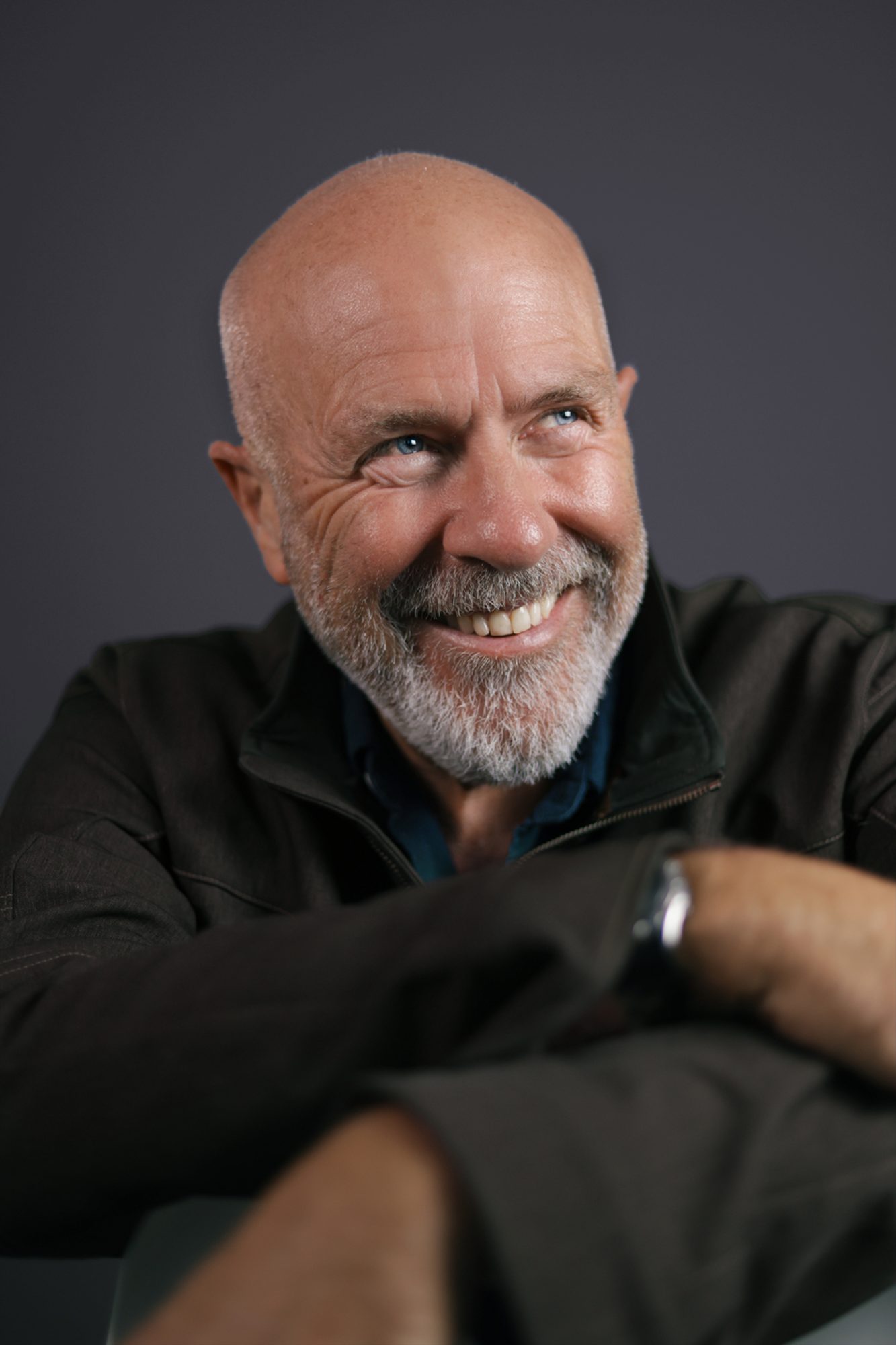

Hace un par de semanas, el escritor Use Lahoz publicaba en Babelia una reseña donde contaba la insólita historia padecida por el escritor australiano Richard Flanagan, una experiencia personal inquietante (pero también fructífera) que ha convertido en novela o libro de memorias, que se acaba de publicar en España bajo el título La pregunta 7. A Flanagan le diagnosticaron en 2022 una demencia en fase temprana que en un plazo de 12 meses avanzaría a severa. Decidió aprovechar ese año (¡de lucidez!) para escribir La pregunta 7, apremiado por el temor de que su retentiva se diluyera irremediablemente. Cuando terminó el libro le preguntó a su editora si había observado en el texto algún signo de colapso cognitivo, porque si se daba el caso prefería no publicarlo, contaba Lahoz. A la editora le entró la risa. Tiempo después, el neurólogo confirmó esa opinión, por lo que “al parecer, de momento, si la enfermedad ha despertado no se ha enterado nadie”. Flanagan, tras vivir dicha experiencia concluye, y nos advierte de ello, que “recordar es un acto de creación al mismo tiempo que de testimonio, y que uno sin el otro es como un árbol sin tronco o un libro sin narración”.

Ya postuló Tennessee Williams que “la obra es memoria”, y William Faulkner avisó de que “el pasado nunca muere. Ni siquiera es pasado”. A ambos autores los trae a colación esta semana en su reseña de La pregunta 7 Rodrigo Fresán, en Abc Cultural. Porque según comenta Flanagan en su libro, recordando a dichos autores, “el pasado había regresado, que al final siempre regresa”, y que “quienes ven el pasado con mayor claridad siempre son quienes nunca lo vieron”, pues “el pasado, entonces, era distinto del pasado ahora; estaba más lejos y resultaba más difícil encontrarlo; se alejaba más deprisa y estaba poco documentado en comparación con el presente; existía solo en archivos muy lejanos o, simplemente, no existía”.

De todo esto trata “este pequeño inmenso libro de Flanagan (Fresán dixit): de cómo recuperar el recuerdo de lo inolvidable personalmente, en persona”.

Ya por sus obras anteriores Flanagan está considerado como un escritor muy personal, capaz de explorar asuntos tan diversos como lo pastoral trágico o lo surrealista o la conspiranoia terrorista o el eco-drama o una investigación del fantasmal oficio de escribir a nombre de otro o una revisitación a la vida de Charles Dickens, pero sin nunca perder de vista la constante de un ‘grand style’ muy suyo, concluye Fresán.

Antón Chéjov como referencia

El título, La pregunta 7, tiene su referencia en un relato de Chéjov en el que formulaba la siguiente pregunta: “quién ama más y por más tiempo, si un hombre o una mujer”, un homenaje al cuentista ruso para quien la función de la literatura no era ofrecer respuestas, sino hacer las preguntas necesarias. (En el breve relato de Chéjov un matemático loco plantea ocho absurdas cuestiones; la séptima dice así: “El miércoles 17 de junio de 1881, a las 3 de la madrugada, debió salir el tren de la estación A por la vía férrea, para llegar a la estación B a las 11 de la noche, pero, antes de la misma partida del tren, se recibió la orden de que el tren llegara a la estación B a las 7 de la noche. ¿Quién ama más prolongadamente, el hombre o la mujer?”).

Y para buscar la respuesta a tan inesperada pregunta, en La pregunta 7 Flanagan acude a cuestiones tan particulares como universales a partir de la historia de su padre, un prisionero de guerra de los japoneses liberado por el estallido atómico en Hiroshima y Nagasaki para después volver a casa y vagar hasta encontrar a la un tanto felizmente excéntrica y muy resistente amor de su vida y casarse y tener hijos.

Pese a la aparente dispersión del libro, nos explica Alberto Gordo en la reseña que firma del libro para El Cultural, “su fuerza motriz, el azar, hace que todo encaje. Si Flanagan narra el romance entre Rebecca West y H. G. Wells es porque sin el beso que se dieron en la biblioteca del escritor, Wells no se habría encerrado a escribir El mundo liberado, donde anticipó la creación de la bomba atómica. Y sin esa novela, uno de sus lectores, el físico Leó Szilárd, no habría ideado la reacción nuclear en cadena. Y sin esa idea, Szilárd, por supuesto, no habría intuido el potencial destructivo de la bomba y no habría hablado con Albert Einstein, que a su vez no habría hablado con Franklin D. Roosevelt y entonces no habría existido el Proyecto Manhattan, la bomba atómica no se habría desarrollado ni un piloto llamado Thomas Ferebee la habría dejado caer sobre Hiroshima, matando a cientos de miles de personas y salvando de milagro a uno, el padre de Richard Flanagan, hasta entonces recluido en un campo de concentración japonés”. De modo –razona Flanagan– la destrucción de Hiroshima posibilita su existencia y la existencia del libro que el lector tiene entre las manos. Todo en La pregunta 7 funciona, las historias superficialmente azarosas se entrelazan con naturalidad, sostiene Gordo en su reseña: “La pregunta 7 no elude lo grande ni lo pequeño, lo histórico que impacta en lo personal, y demuestra que aún cabe la experimentación justificada en la literatura y que es posible explorar, ir más allá”.

Y es que La pregunta 7 es así mismo un canto a las posibilidades de la literatura, a la experimentación… Por algo el octavo de los enigmas que planteaba el loco matemático de Chéjov era el siguiente: “Mi suegra tiene 75 años y mi esposa 42. ¿Qué hora es?”.

Por último, en Abril, Ricardo Menéndez Salmón, que reseña el libro, al que califica de “bellísimo”, elogia su trama “de soberbia factura en la que la vida destila su figura tan delicada como brutal”. O, como expresa el propio autor, en su aviso a los lectores: “Escribo este libro que ahora está usted leyendo únicamente como una nota de amor a mis padres y a la isla que es mi hogar, a un mundo que se ha desvanecido, porque, hace un siglo, otro escritor escribió un libro que décadas después prendió en otro cerebro con tal fuerza que se hizo realidad y transformó el mundo”.

Los cuentos (que no son cuentos) de Jon Bilbao

Jon Bilbao es un escritor ya consagrado en el panorama de la narrativa española, “uno de nuestros narradores más originales y creativos”, según el crítico de El Cultural Santos Sanz Villanueva (además de crítico es catedrático de Literatura de la Universidad de Salamanca, que no está de más recordar en algunas ocasiones datos como este). Escribe esta semana, en la reseña de Antes del volcán. Los cuentos recuperados, que Bilbao con sus obras más conocidas, Basilisco, Los extraños, Araña y Matamonstruos se ha ganado un “justo prestigio por su talentoso navegar entre las alambicadas aguas de lo cotidiano y lo excepcional”. Pero antes de triunfar con dichas obras, el escritor de Ribadesella ya tenía en su haber una amplia obra narrativa olvidada, algunos libros de relatos cortos que ahora pasan a formar parte de Antes del volcán, “con escasos añadidos”.

Y es aquí donde el crítico precisa que en realidad “no son cuentos, salvo en un sentido vago y genérico del término. Jon Bilbao no tiene el marchamo propio del cuentista, sino el sello del narrador que explaya, incluso con recovecos, una historia detallista y amplia”. Y va más alla al precisar que Antes del volcán es principalmente “un libro de libros, un tomo gordo que contiene un buen puñado de relatos y novelas breves; una especie de mil y una noches de aire actual”. Y no se tenga esto por negativo, que “casi ninguno de los veintiocho cuentos agrupados sean cuentos. Al revés, el grupo ofrece en conjunto una máquina imaginativa de primera magnitud; supone un espectáculo catedralicio de invenciones y fábulas”.

En ellas apreciaremos “una mirada abarcadora de la naturaleza humana, con engaños y trampas, ilusiones y fracasos, vilezas y crueldades, amores y desamores de pareja; y acogen con significativa generosidad un amplio muestrario de las pulsiones sexuales, incluso con delectación en un erotismo de moroso desarrollo”.

Son historias muy variadas con personajes también muy distintos aunque con características comunes: seres urbanos con preparación laboral y académica, gente de clase media profesional que realizan acciones en principio corrientes, cotidianas, pero siempre “nimbadas por un factor de misterio o perplejidad; por algo inquietante que perturba o trastoca el desarrollo previsible de la situación”, que permite al autor transmitir “la idea esencial de que la realidad acostumbrada alberga secretos que ni sospechamos ni podemos controlar”. Y ese fatalismo, concluye Sanz Villanueva, “es la inquietante moraleja de este magnífico fabulador de arcanos”.

¡Regresa Pynchon!

Lo anuncia en Abril, Elena Hevia. Pero cuidado, faltan aún muchos meses y tampoco es noticia que haga feliz a cualquier lector. Veamos la razón. Sigamos el relato (resumido) de Hevia.

1. El crítico y teórico norteamericano más influyente de las últimas décadas, Harold Bloom, incluyó a Thomas Pynchon en un “póker de ases” en el que figuraba junto a Cormac McCarthy, Philip Roth y Don Delillo.

2. En la cultura anglosajona suele utilizarse el término pynchonesco para calificar esa lógica interna delirante y distorsionada que dirige sus historias laberínticas y digresivas, tan difíciles de recorrer. No estamos ante una lectura fácil, pero “si lectores y lectoras entran en el juego de su narración aparentemente errática y siguen sus reglas aleatorias, que continuamente va transformando, se verán recompensados con creces”.

3. También puede uno convertirse en “detractor nivel 10 que solo ve en su obra palabrería y delirio si no se aceptan sus postulados”. Alguno he conocido.

… y 4. “¿Hace falta decir que Pynchon es el monarca absoluto de los autores de culto?”

La noticia es que a sus 88 años ha publicado nueva novela, Shadow ticket, que llegará traducida a España en otoño de 2026. Las primeras críticas hablan bien de ella y resaltan su “legibilidad”, por lo que Hevia se teme que no sea tan bueno para su círculo de adeptos, que se lea fácil.

A Pynchon se le conoce poco porque no da entrevistas, ni conferencias, ni recoge los premios que le otorgan. Pero se le puede leer en español. Busquen sus novelas, atrévase quien no lo haya leído, y juzgue por sí mismo. Y en un año volvemos a hablar de él. De Pynchon.

E. Huilson