Los males del (Premio) Planeta

UNA LECTURA PARTICULAR DE SUPLEMENTOS LITERARIOS

Roberto Bolaño contaba que “había aprendido más de las malas novelas que de las buenas novelas”, pues “de las malas novelas aprendes lo que no se tiene que hacer». Claro que Bolaño hablaba desde la posición del novelista que se enfrenta a crear su propia obra, no desde la perspectiva del despreocupado lector. Éste puede decidirse, o no, a abrir en algún momento de su vida una mala novela para comprobar, desde su propio criterio, por qué dice la crítica que tal o cual novela es mala. En todo caso, no se aconseja abusar, pues si solo lees malas novelas no llegarás a saber nunca por qué son tan malas esas novelas. Pongamos un par de ejemplos de novelas de reciente publicación que pueden ilustrar sobre lo dicho: la ganadora y la finalista del último premio Planeta. Y de paso, nos hacemos eco (con el ánimo de no volver sobre ello) de una polémica que viene acompañando al premio en los últimos años y que sigue provocando declaraciones y artículos.

Nos ha parecido también que siguiendo las primeras reseñas publicadas sobre ambas novelas podemos aprender algo del negocio editorial, un asunto que traemos de vez en cuando a estas páginas.

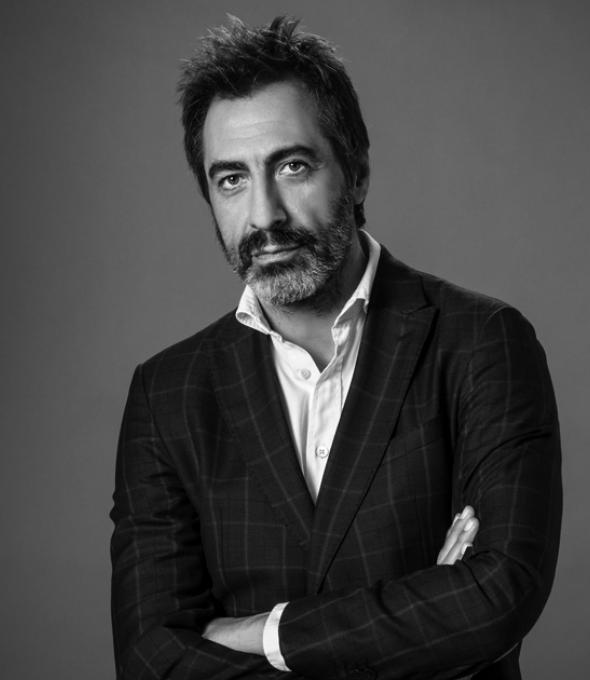

De la novela que obtuvo el premio gordo (un millón de euros), Vera, una historia de amor, de la que es autor Juan del Val, escritor y tertuliano televisivo, se publican esta semana dos críticas en suplementos relevantes. La publicada en Babelia, que firma Jordi Gracia, se abre con el siguiente párrafo: “El ampuloso autorretrato que abre el libro —`Soy lo que escribo. A escribir le debo todo lo que soy’— prefigura un problema literario de tres pares de narices porque si este hombre es lo que ha escrito en esta novela, quizá mejor que no abandone jamás las populosas tertulias televisivas: la insipidez de su prosa es pavorosa”, (no empieza mal, y no le falta su dosis de crueldad). Y continúa preguntándose: “¿Es absolutamente obligatorio que tantos premios Planeta sean naderías tan planas, tan previsibles, tan vulgarísimas?”

A continuación resume la historia “de amor” de Vera (que no desvelaremos por lo del espóiler, que en estas novelas es un crimen), y cierra la crítica con una demoledora radiografía: “El exiguo grosor de los personajes, la ausencia de una mínima caracterización creíble, el andamiaje mecánico de una trama de amores y venganzas, la crujiente banalidad de las reflexiones, la pobreza evangélica de la prosa, las páginas de relleno para contar supuestas biografías de personajes prometen un exitazo, no sé si entre lectoras que puedan decir como Vera, después del beso en el piso, que ella no es ese ‘tipo de mujer. Yo no me voy besando con el primero que me encuentro por la calle”.

También lo hacía Gala

De esta historia de amor y deseo, con abundancia de tópicos ¿machistas?, dice Lilian Neuman, en Cultura/s, que “está escrita a veces con esas frases que, señores, tampoco nos rasguemos las vestiduras, Antonio Gala las soltaba, y tan ancho”. Y, con cierta benevolencia, explica cómo “la progresión de este asunto de atracción física ocupa las partes que parecen más elaboradas en el libro. Se nota una intención que, en cambio, reina por su ausencia en el resto de las más de trescientas páginas. La literatura de mensaje que el mismo autor dice abominar, está bien presente, aunque presentada como un relato de amor imposible”, en la que se cuelan algunos despropósitos narrativos: “¿Cómo se explica que, cuando al pacífico Antonio lo atacan dos tipos, y casi lo dejan muerto antes de subir al ascensor, y esos tipos no le roban nada de lo que lleva encima, ni se le ocurra preguntarse qué es lo que está pasando? El segundo dislate, que el juego de coincidencias –ah, esas maravillas de coincidencias que tanto juego dan– sea tan forzado: me refiero a lo que ocurre con Vera y su hermana…” No deja de señalar Neuman, al contrario que Gracia, como decíamos, algún logro en el planteamiento inicial de la novela, así como aplaude una sentida denuncia del maltrato femenino.

La novela finalista: más de lo mismo

Al crítico Nadal Suau, también de Babelia, le ha tocado reseñar la novela finalista, Cuando el viento hable, de Ángela Banzas, y con cierto apuro empieza declarando que “hay algo cruel en que los suplementos reseñemos el premio Planeta y su finalista como si se enmarcasen en la literatura, cuando hablamos de novelas que jamás asomarían por aquí en circunstancias normales”. Viene a decir que si ganas el Planeta te tienes que aguantar porque te van a leer ojos expertos, no desde la ingenua mirada de los lectores que solo buscan entretenerse un rato con una historia que le sea reconocible. Por tanto, según Suau, su exposición a la crítica “es cruel para esos libros, que nunca quisieron ser lo que no son. Lo es para el reseñista, que tiene que leerlos y escribir después lo que todo el mundo sabe de antemano. Y lo es para los lectores porque quizá se sientan juzgados y desearían que les ofreciésemos algo más que la obviedad de confirmar que Cuando el viento hable es una cosa tremebunda”.

Tras el lamento, pasa Suau a cumplir con su trabajo de crítico y enmarca la novela en esa “narrativa comercial de nicho, sin más, la misma clase de producto que se produce en abundancia, sin permitirse el contagio con otras formas de escritura ni renovar un milímetro sus estrategias, dirigido a un público que exige un entretenimiento conservador y clichés lingüísticos de vocación, ejem, poética: las manos se posan, los cuerpos tiemblan, el sueño es reparador y las palabras se musitan, las lágrimas se niegan a caer, las sonrisas se parecen a la tibia luz del sol…”

Luego repasa otros clichés, de los abundantes que alberga la novela, y, a modo de disculpa, se arrepiente y escribe: “me estoy echando unas risas, pero me siento mal porque, insisto, esta reseña pondrá a la defensiva a la audiencia de Cuando el viento hable. A ver, todos tenemos nuestras aficiones y entiendo bien por qué a veces necesitamos entretenimientos comatosos: no pensar, dejarnos adormecer por códigos preestablecidos, etcétera. Sin embargo, ojalá se entienda que una novela así no me desagrada solo porque me crea guardián muy listo de la Cultura Seria, sino porque es poco respetuosa con temas y lectores, infantilizados por truquitos como caracterizar a cada personaje como bueno (y entonces habla con “genuina sinceridad”) o malo (se tapa la nariz y la boca con un pañuelo, “dejando patente” el asco que siente por los enfermos pobres).

No siempre fue así

Es verdad que no siempre fue el premio Planeta a parar a novelas tan deficientes. Como cuenta en su artículo semanal el director de suplemento Abril, Álex Sàlmon, el premio ha tenido varias épocas, como cuando dirigía la editorial José Manuel Lara Hernández y se premiaba a escritores como Jorge Semprún, Juan Marsé o Manuel Vázquez Montalbán: “Eran años en que el mercado pedía eso”, escribe, y llegó la etapa de Fernando Lara, el hijo más literario, apostando por firmas de calidad, como Soledad Puértolas o Antonio Muñoz Molina. “Entonces el lector pedía buena literatura, aunque no arrasaron en ventas”. Más tarde, José Manuel Lara Bosch, siguió el mismo camino, con premiados como Eduardo Mendoza, Rosa Regàs, Álvaro Pombo, Juan José Millás o Clara Sánchez.

No obstante, y será porque se resintieron las ventas, el director de Abril justifica lo que se viene haciendo en los últimos años con un argumento discutible: “los tiempos de José Creuheras como presidente de este holding empresarial son distintos. Los últimos cinco años, este sin Carles Revés, clave en la elección del ganador (sic) se ha pensado en una estrategia diferente, acorde con los tiempos. La literatura ya no es la prioridad. Y está bien. Después ya llegarán los críticos, pero lo de Juan del Val es lícito”. Da por hecho que no se está hablando de literatura, sino de una operación comercial, cuyos beneficios, según Sàlmon, permitirán publicar autores, estos sí, literarios, que por lo general venden menos.

Cultura popular no es lo mismo que cultura de masas

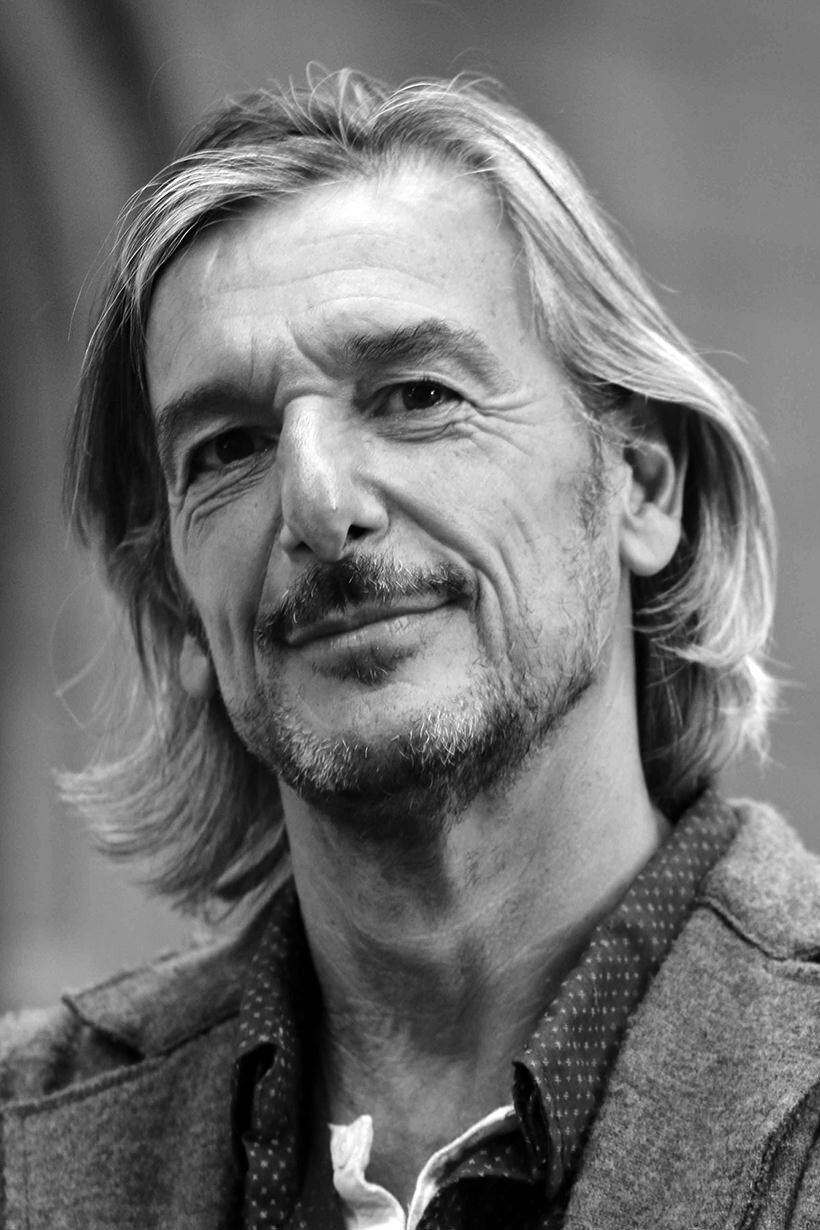

Escribía en El Cultural hace unos días el crítico y editor Ignacio Echevarría sobre el tema a raíz de la defensa que hacía el ganador del premio, Juan del Val, sobre su derecho a escribir “para la gente” y no para “una supuesta élite intelectual”.

Contaba Echevarría cómo se ha convertido “en tradición, en el marco del premio Planeta, que sus ganadores invoquen halagadoramente el favor popular. En particular los escritores de postín, quienes, algo abochornados por haber concurrido a un premio de dudosa reputación, se apresuran a manifestar sus viejos deseos de por fin acceder al ‘gran público’. Estas apelaciones a ‘la gente’ y al ‘gran público’ desafían siempre, sin demasiado convencimiento, un prejuicio consolidado: el de que aquello que goza del favor de una mayoría no suele alcanzar la excelencia”.

Explica magistralmente la falsedad de oponer alta y baja cultura: “A ver si nos enteramos: la cultura popular queda lejos de ser lo mismo que la cultura de masas. Cultura popular, para entendernos, sería, por ejemplo, el flamenco. Cultura de masas sería el k-pop en el que se encuadra el arrollador grupo musical surcoreano Blackpink, generado exprofeso por la multinacional YG Entertainment. La cultura popular puede permitirse no ser comercial. La cultura de masas, no. A diferencia de la alta y baja cultura, que pueden sobrevivir en sus márgenes, la cultura de masas está enteramente atravesada por el mercado”.

Hay muchos ejemplos de novelas y autores, muchos de ellos en la literatura de género, como la novela negra o de espionaje, que fueron éxitos de ventas y apreciados por su calidad en el diseño de estructuras narrativas, el perfil psicológico de los personajes y el misterio de sus tramas. Novelas entretenidas y de calidad. Esas que se podrían definir como obras que nos procuran emociones sin llegar a perturbarnos y sin exigirnos demasiado como lectores, que renuncian a explorar áreas humanas conflictivas o desatendidas.

No está de más escuchar a autores como Manuel Vilas, que fue finalista del Planeta, y criticado por prestarse al juego, cuando reivindicaba la necesidad de lectores para ejercer profesionalmente la escritura: “Ponernos a analizar si existe en España una literatura exigente frente a una de consumo me parece el colmo de la ociosidad, cuando lo que tenemos delante es el subdesarrollo cultural”. Lo dice él, y aquí lo dejamos reflejado, mientras nos reservamos la opinión.

E. Huilson

Posdata: El ánimo de ahondar en este asunto polémico de los premios concedidos por editoriales, y en concreto el Premio Planeta, ha provocado que dediquemos al tema este resumen particular de suplementos. Pero como esta semana precisamente dichos suplementos traen otros asuntos, sí, “literarios”, de interés, y con el fin de no alargarnos, el próximo miércoles publicaremos una segunda parte en la que hablaremos de Pessoa, Carol Oates y Svetlana Alexiévich, entre otros.

Buen trabajo, como siempre